Swazilandに赴任して3ヶ月ほどたった頃、CP(カウンターパート)から「SCOT(Swaziland College Of Technology 技術短大)からサポートの依頼が来ている」という話があり、ある日CPとともにSCOTを訪ねてみました。 ただ、システムの開発などと違って、「人に教えることは私の専門領域ではないよ」とあらかじめCPにはことわっておきました。

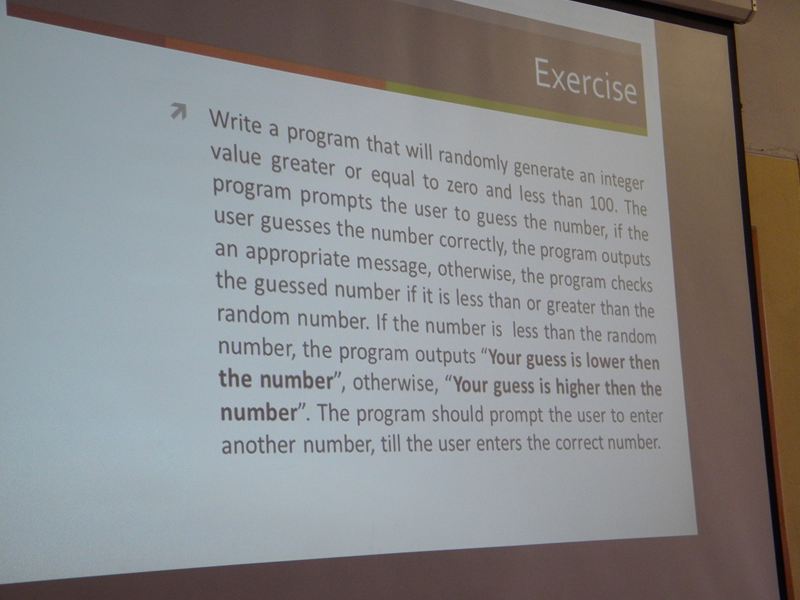

SCOTには、建築・土木・自動車・機械などと並んで情報関連の学科(Faculties of Information Communication & Technology)があり、3年のコースが設けられています。 まず授業を見学させていただきました。 40台ほどのデスクトップPCを有するPCラボがあって、30人ほどの学生が授業をうけていました。 どうやらプログラミングの授業のようで、学生の操作しているPCの画面を覗くと、おそらくEclipseかNetBeansのようなIDEツール(Integrated Development Environment 統合開発環境ツール)を用いてプログラミングの実習中、という様子でした。

授業のあと、ICT系学科の責任者の女性と話す場がセッティングされ、いきなり「来週からここのICT学科のクラスの講座を受け持っていただきたい」と言われ、面食らってしまいました。

「そんなの、きいてないよ~」とCPに助け舟を頼むべく、CPのほうを見ると、CPは最初からその予定だったと言わんばかりの様子で「うん、うん」とうなずいているじゃないですか・・・

女性責任者(P女史)のほうは、もう話は決まっているものと思い込んでいて、どんどん話を進めていこうとします。

「JAVAプログラミングの講座とWeb開発の講座があるんだけど、両方できれば一番良いのだけど、どちらか片方でもかまわないわ」

(・・・・いやいや、そんな「どちらか片方でもかまわないわ」というような問題じゃないんだよ・・・)私は、自分だけが筋書きを知らされていなかったドラマの舞台にいきなり立たされたような気分で、あっけにとられていました。

そこへさらに一人の女性が現れ、その人もやはりICT学科の講師で、別のクラスのプログラミングを受け持っていると紹介されました。 なにやらP女史と相談して、おもむろに私に向かって「JAVAの講座を持つのだったら、私のクラスもお願いできるとうれしい」。

(・・・いやいや、私はちっとも「うれしくない」! そんなに簡単に決めないで、ラーメンの替え玉注文じゃないんだから・・・・いかんせん私の英語力は、こんなスラングめいた抗議を口にするには程遠かった・・・)

1年生が週2コマ、3年生も週2コマ。 計4コマ。 ただ、ここSCOTのひとコマは2時間です。 つまり、週8時間のレクチャーです。

「現在受け持っている講師と分担してやればいい」とのことですが、どうなることやら・・・

こちらからなにか頼むときは実現するまであれやこれやの紆余曲折を経験するのですが、彼らがこちらになにか頼むときのこの手際よさ! この手際よさを、自分たちがなにか頼まれたときにも発揮してくれると、私はとてもうれしいのですが・・・

パラオでの2年間のシニアボランティアの経験から、ICT教育の遅れている途上国で、どうやって全体のレベル向上をはかるか、を考えていて、ICT教育の教育現場(=教室)で教鞭をとるという形態ではなく、「ICT教員の生産工程に直接関わる協力活動が不可欠だ」という結論を得て、任期を終えました。

直接ICT教育の現場(学校の教室)に入って生徒に教える、というのも活動形態としては可能なのですが、その場合、「代用教員」の域を突破するのは難しい。 影響を与える範囲も、同僚教員数名と生徒たちに限られます。

「ICT教員の生産工程」、つまりSCOTのような「将来ICT教員としてSwazilandの学校の教壇に立つ可能性のある人たちの学びの場」で彼らのレベルアップをはかること、そのことによってSwazilandのICT教育にたずさわる教員のレベルアップをはかること、これがおそらくSwazilandのICT教育の向上にもっとも必要なステップなんだろう、と私は考えていましたから、今回のSCOTからの依頼はある意味「渡りに舟」とも言えるものでした。 これは多少ムリを承知でも受けるほかありません。

Swazilandの高等教育でいうと、まずUniversity of Swaziland(通称 UNISWA)があります。 SwazilandでUniversityを名乗るのはここだけです。

あとはCollegeを名乗る機関がいくつかありますが、公的な教育機関としては、SCOT(Swaziland College Of Technology)とWPC(William Pitchers College)があります。

3つの大学・短大には教員養成を目的としたコースがあるようですが、UNISWAとSCOTは中等教育機関、WPCは初等教育機関の教員養成、とそれぞれ棲み分けができているようです。

UNISWAにもICTを学ぶ学科はありますが、私の”独断と偏見”によれば、SCOTでICT関連のコースにやってくる学生のほうが高いmotivationをもっているだろう、と予想しています。

SCOTのICTコースにやってくる学生たちは、おそらくUNISWAの学生たち以上にはっきりした目的意識(「自分は将来ICTの分野でメシを食っていくんだ」)があるはずだ、と思うからです。