2010年のSchoolCensus(学校白書)の資料が手元にあります。

パラパラとめくっていて、あるページの数字にハタと手が止まりました。

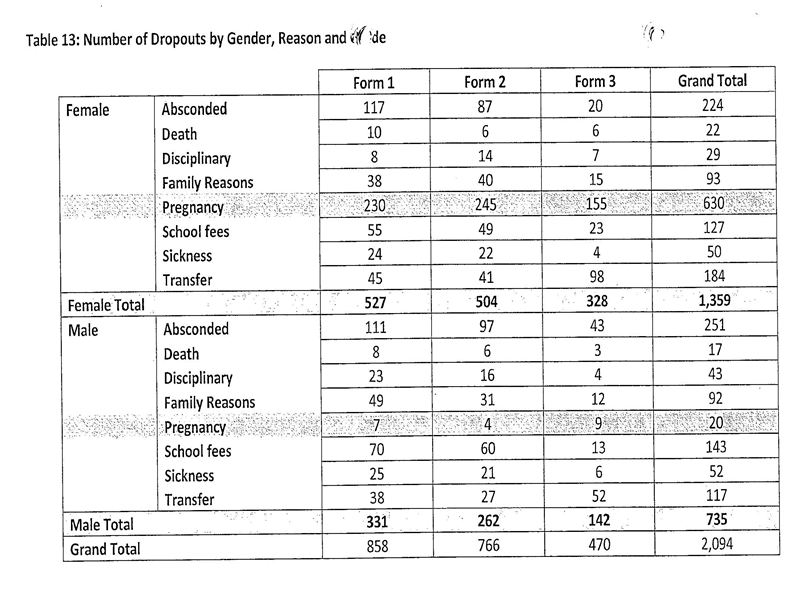

ページのタイトルは、「Number of Dropouts by gender,Reason and Grade」、つまり「性別・事由別・学年別の中途退学者数」の統計です。

下表がそのコピーですが、Form1は日本でいうと中学2年生。 Form1からForm3、というと中学2年生から高校1年生、です。

表を読んでみると、全体で約2000名の退学者がいて、そのうち、男子が730名、女子が1360名。

女子の退学者が圧倒的に多いのですが、もう一度表をよく見てみると、男女の退学者数の差、630名は「Pregnancy、つまり妊娠による退学者数」にぴったり一致するのがわかります。

他の事由、例えば「School fees : 貧しくて学校の経費が支払えない」や「Sickness : 病気」、あるいは「absconded : 所在不明になったケース」などをみても男女ほぼ同数であることを考えると、全退学者のうち、妊娠以外の事由による退学者が男女それぞれ700名ずつで計1400名。そこに女子・妊娠による退学者630名が加わって総数2000名、というのが実態でしょう。

Form1~Form3の生徒数は全体で約60,000名。 スワジランドには落第によるRepeaterの制度があるので、年齢構成は12歳から25歳までと広くなっています。 約4%弱の中途退学率ですね。 女子生徒、約30,000名として、「50人にひとり」が妊娠退学、これがスワジランドの現実、ということです。

この「退学者全体の30%を占める、女子・妊娠による退学」というのは衝撃的な事実だと思います。

「ここにメスをいれれば、退学者数を30%改善できる」と解釈することも可能かもしれませんが、教育や啓蒙で改善可能な問題なのでしょうか?

スワジランドが現在おかれている経済の状況や雇用、絶対的な貧困(60%を越す国民が一日2ドル以下で生活している)、さらにスワジランド社会全体を覆う空気感といえばいいのか、閉塞感を感じさせる全体状況、それらを考え合わせると、とても教育や啓蒙で改善可能な問題とは私には思えません。

日本のJICAボランティアの先輩格であるアメリカのピースコー(Peace Corps)はスワジランドでのボランティア活動では40年以上の歴史を持っていますが、かつて一度(1990年代半ば)派遣を中止し対スワジランド協力を断念した時期があります。

2000年代前半にピースコーの派遣は再開しているのですが、スワジランド・ピースコーのWebサイトをみると、スワジランド・ピースコーは再派遣にあたって「スワジランドでの協力活動は、HIV/AIDS対策に特化する」とうたっています。 ピースコーといえば、どの途上国でも初等・中等教育の学校現場で英語教育にたずさわる隊員の姿を眼にするのですが、スワジランド・ピースコーのこの姿勢はたいへん例外的といえます。

つまり、このHIV/AIDSの問題を改善することなくしてスワジランドへの協力活動は不可能だ、という判断があったのでしょう。 ピースコーのこうした判断の是非はともかくとして、『HIV/AIDSのこの現状をなんとかしなければスワジランドではなにごとも始まらないのだ』という判断自体には重いものを感じます。

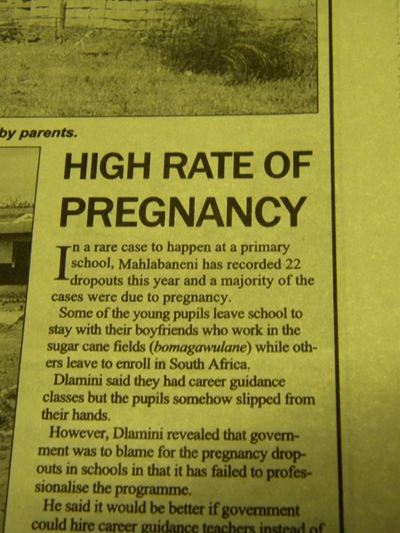

右は昨年(2012年)11月ころの新聞記事です。

「高い妊娠率」と題するこの記事、実に小学校の話なんですね。

東部・ルボンボ地方のある小学校で「22人の退学者があり、その大半は妊娠による」というこの記事もまた衝撃的です。

スワジランドでは、前述のように落第制度があるので、小学生といえども実際に就学している生徒の年齢は実に幅広くて、前期の学校白書で見ると、6歳から20歳を越えるまでの年齢層をかかえています。

だから「小学校で妊娠による退学者」といっても年齢はおそらくある程度高い年齢層ではないか、と想像されるのですが、それにしてもやりきれない記事ですね。 幼い母親が希望や喜びを抱いて、サトウキビ畑で働くボーイフレンドのもとに駆け込んでいるとはとても想像できません。

日本で「女子中学生の50人にひとりが妊娠によって退学」となれば、おそらくメディアが騒ぎ、社会問題化するのだろうけれど、ここスワジランドではいつしか白書のなかの一数値として統計表に埋もれて隠れてしまっています。 これもまたスワジランドに感じる閉塞感のひとつかもしれません。

人口規模で言えば、スワジランドの人口は、日本では岩手県とか大分県あたりの規模です。 大分県で「2000人の中学校退学者が出て、うち600人が妊娠による退学」という状況を想像してみてください。 どの程度に衝撃的か、おわかりになるでしょう。

HIV/AIDSの感染率・有病率が世界一、あるいは40歳前後といわれる平均寿命、そんなスワジランドで職場の人たちとミーティングをもつと、いつも「この中の何人かは近いうちにAIDSを発症するのかもしれないな」と思ってしまいます、そして、いたたまれない気分になってしまいます。 朝、通勤路で、通学中の生徒たちを見ると、「君たち、わが身をだいじに守れよ!」と声をかけたくなります。

白書のなかにあらわれた単なる統計数値ではあるけれども、そこからかいま見えるスワジランドのなんとも重い現実に言葉を失ってしまいます。