スワジランドにはご承知のように国王がいて、一応三権(司法・立法・行政)が分立しています。つまり統治形態としては「立憲君主国」という外見をもっています。

ただ、欧米諸国によると、スワジランドは「アフリカ大陸に残る唯一の絶対王政国家」なのだそうです。

たしかに、例えばこの国では「国会」は「国王に対する諮問機関」という位置づけで、最終的な立法権は国王にあるとされていますし、国会があるからといって政党政治が機能しているわけではなく、王党派以外の政党は非合法化されています。

ここではスワジランドの「国家としての統治原理」についてすこし考えてみようと思います。

【スワジランド理解のキーワード:Thinkhundla(ティンクンドラ)】

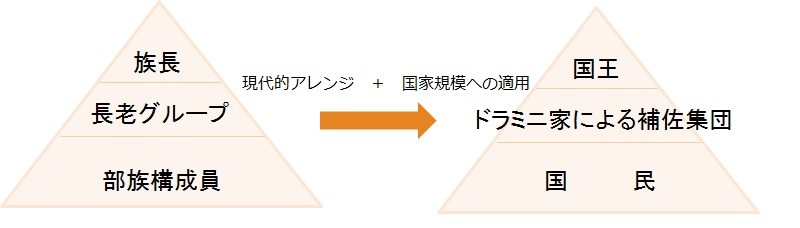

スワジランドはもともとアフリカの大部分がそうであったように、部族社会で構成されており、各部族では「族長(酋長)」と「長老グループ」が部族を支配・領導するという統治形態をとっていたと思われます。

部族社会では共同体の規模そのものが小さいため、一種の直接民主制が可能であったと想像できます。

族長や長老グループが主宰する部族の全員集会で部族のたいていの取り決めがおこなわれ(立法権)、

実際の指示・命令も族長・長老グループから発せられ(行政権)、

もめごとの解決にも当事者を呼んで長老たちが解決策を提示し、「丸く治める」(司法権)

このような統治形態であったと想像されます。

スワジランドではこのような部族社会における統治原理を「Tinkhundla」システムと呼びます。

この統治原理を部族社会から近代国家へ、そっくりコピーし現代的にアレンジしたものが現在のスワジランドの統治原理、といえるでしょう(下図)。

【もうひとつのキーワード:Sibaya(シバヤ)】

Sibayaというのは、「部族の全員集会」のことで、現在この国では年一回王宮の広場で「青空国会」が開かれ、数千人の国民が集まり、国王・大臣も列席し、さまざまな意見表示や議論がおこなわれます。 その意見や議論が国政にどのように具体的に反映されるか、私にはわかりません。

この「青空国会」も部族社会時代の「小さな共同体の、共同の広場でおこなわれる全員集会」を踏襲したものでしょう。

おそらくそこには「不平不満のガズ抜き」的な意味合いもあろうかと思われます。

毎年おこなわれるSibayaですが、メディアではやはり「ガス抜き」的色彩に警戒心を抱いて、

If SIbaya was only letting off steam, we’re doomed・・・

というような記事がありました。

しかし記事を読んでみると、「・・・だからSibayaをしっかり活用しなくてはいけない」という方向でしたが・・・

【欧米の批判に対して】

複数政党制を認めず、労働組合や人権擁護にたいしても厳しい姿勢をとり続けるスワジランド政府に対しては、欧米中心に厳しい批判がありますが、それに対してスワジランド側からの反論は常に下記のような展開でおこなわれます。

「秩序と統一 vs 混乱と分裂」 という問題設定をして、

「Tinkhundlaはスワジランド固有のシステムであり、スワジランドに最も適した民主主義の形態である」

「複数政党制は、現在秩序と統一の中にあるスワジランドにむしろ混乱と分裂をもたらすものである」

この2点を理論的支柱として、国際世論の批判に反論しています。 この点では政界もメディアも歩調を共にしています。

今ではほとんど誰も興味を示されませんが、スワジランドの統治形態というのは意外と社会学・政治学などの分野で興味ある研究テーマになるんじゃないかな、とか思うのですが・・・