『歩行者信号はお飾り?』

ムババネの市内にはけっこうたくさんの交通信号が設置されています。

前任地のパラオで、「全国どこにも信号がない=必要がない」という道路事情だったので、最初は「ずいぶん進んでいるな~」と感心したものですが、毎日車で通勤しているうちに、実態がみえてきました。

「歩行者は自己責任で道路を渡ること」 これがここムババネの「暗黙の交通ルール」のようです。

車はほぼ信号を守っています。 時々、見切り発進する車を見かけることもありますが、どちらかといえば、信号をよく守っているほうだと感じます。 しかし、歩行者は、横断歩道でない場所でも平気で横断していますし、信号のある交差点でも、信号を無視して車と車の隙間を縫うように渡る人もいます。 車のほうは、信号に従って進みますし、あまり「歩行者優先」というマナーは根付いていないようで、歩行者が「自己責任」で、車の通過をまつか、わたりきってしまうか判断しているようです。

複数車線の道路では車線を分ける白線上に歩行者が立っている、という状況がごく普通に見られます。 車道を渡ろうとして渡りきれなかったときに白線上で待機している、という状態です。 そんな場合はすこしスピードを落としますが、逆に歩行者が「この車は止まってくれそうだ」と判断しかねないので、速やかに通過しましょう。

時には際どい場面も見たりしますが、あまり事故現場というのに遭遇しないので、意外とうまく機能しているのかもしれません。

『薄暮に黒っぽい服のスワジランド人が!』

前項で書きましたが、歩行者は基本的に自己責任で道路や横断歩道を(信号の有無に関係なく)横断しています。 特に夕方、薄暮の時間帯に、スワジランドの人が黒っぽい服を着て道路を横断しようとしているところに遭遇するのは、「ヒヤリ・ハッと」の典型パターンです。 歩行者はかなり大胆に車の前を横断してきます。 肌が黒いのと、黒っぽい服(労働者など、けっこう黒っぽい服の人が多い)と、さらに薄暮という条件が重なる時間帯は要注意です。

『ハザードランプが意味するのは?』

日本では横断歩道の手前で歩行者が渡ろうとしていれば「歩行者優先」が交通マナーとして定着していますが、ここスワジランドではそうではないようです。 時々、横断歩道の手前で停止している車を見かけますが、まだまだ例外的です。 一方で、歩行者のために横断歩道の手前で停止したり、スピードを落とす車は「ハザードランプを点灯する」のがこちらのルールのようです。 追突防止と言う意味では高速道路上でのマナーと同じですが、ここスワジランドでは一般道でも後ろの車にハザードで「スピードを落とすよ」とか「止まるよ」と知らせるというのがルールのようです。

一方で、日本と同じ使い方として「ありがとう」を伝える場合にもハザードが使われます。

『わかりにくい左折専用車線』

スワジランドは英国の影響下にあったので、車は日本と同じ左側通行です。

信号付き交差点の中に、「左折専用車線」がある交差点があって、その左折車線では交差する直進側の車線から進入してくる車がなければ、赤信号中でも左折しています。 通勤路に一箇所、そういう交差点があって、事情がわからないまま赤信号で停車していてうしろからブーブーやられたことがありました。 ただ、交差する直進側の車があるかないかの判断など、けっこう紛らわしいこともあり、また歩行者にも注意が必要で、左折専用車線がある交差点での左折は要注意です。

一方、右折専用車線の場合は、多くの場合日本とおなじように時差式になっていて直進が赤になったあと数秒間右折の矢印が出るようになっています。

『方向指示ランプ・ブレーキランプ、決して信用してはいけない』

パラオでもそうでしたが、一般的に途上国ではブレーキランプや方向指示ランプが故障したまま走っている車がたいへん多いです。 また左折・右折の方向指示を出したまま直進してくる車や左折を出しながら右折(あるいは、その逆)してくる車もごく当たり前にいます。 ですから前の車のブレーキランプで自車のブレーキ操作の判断をする、というのはたいへん危険です。 同様に、「方向指示を出しているから曲がるはず」という判断もたいへん危険です。 逆に「方向指示を出していないから対向車はきっと直進してくる」という思い込みもたいへん危険です。 特にムババネ・マンジニでは「こちらの予測に反した運転をきっとするだろう」と考えて自車の運転を心がけておくべきです。

『路上教習車に注意』

左の写真のように、路上教習車は車のうしろに「L」のマークをつけて走っています。 日本でも路上教習車が走っていれば、他の運転者はそれなりに配慮してあげたりしますが、ここでもそのあたりの事情はおなじようです。 ただ、日本と違って、どうやら助手席に座る教習員用のバックミラーとかサイドミラーとかは見当たらず、ひょっとすると教習員用のブレーキもないかもしれません。見たところ日本などから輸入した普通の乗用車やワゴン車を、そのまま教習車として利用しているような印象です。

左の写真のように、路上教習車は車のうしろに「L」のマークをつけて走っています。 日本でも路上教習車が走っていれば、他の運転者はそれなりに配慮してあげたりしますが、ここでもそのあたりの事情はおなじようです。 ただ、日本と違って、どうやら助手席に座る教習員用のバックミラーとかサイドミラーとかは見当たらず、ひょっとすると教習員用のブレーキもないかもしれません。見たところ日本などから輸入した普通の乗用車やワゴン車を、そのまま教習車として利用しているような印象です。

日本のような立派な自動車教習学校なんて見たことないですし、免許取得の仕組みはよくわかりませんが、教習車を見たら日本以上に気をつけておくほうがよさそうです。

日本のような立派な自動車教習学校なんて見たことないですし、免許取得の仕組みはよくわかりませんが、教習車を見たら日本以上に気をつけておくほうがよさそうです。

教習車に限らず、ここスワジランドでは「故障したままのブレーキランプ」や「方向指示を無視した直進・左折・右折」が日常茶飯事ですから「日本での運転常識はいっさい通用しない」という心構えでいることが肝要です。

『ムババネでは必須技術:縦列駐車』

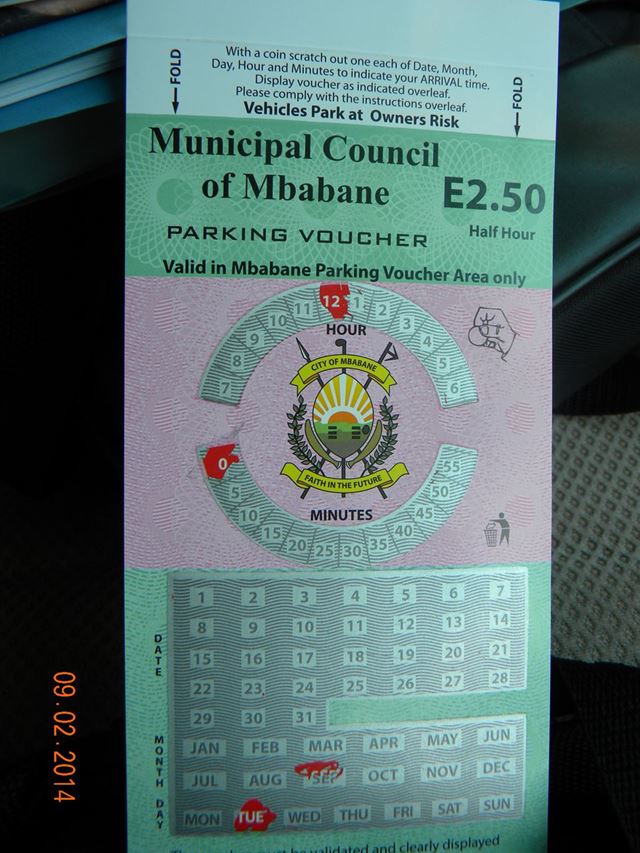

谷間に開かれた街・ムババネには駐車場のスペースが少なく、無料で駐車できる場所はほとんどありません。 市内の道路脇に縦列で停められる駐車スペースがところどころにあります。 周辺で待機している係員(黄色のチョッキか上着を着てます)にチケットを切ってもらって車のワイパーなどにはさんでおきます。パーキングメーターなどという文明の利器はここにはありません。 30分でE2.5(約25円)くらいだったように記憶しています。 無断で停めて放置していると、ばっちりタイヤをロックされます、そして罰金です。 たぶんE50~E100あたり、係員の胸先三寸、で決まるようです。

谷間に開かれた街・ムババネには駐車場のスペースが少なく、無料で駐車できる場所はほとんどありません。 市内の道路脇に縦列で停められる駐車スペースがところどころにあります。 周辺で待機している係員(黄色のチョッキか上着を着てます)にチケットを切ってもらって車のワイパーなどにはさんでおきます。パーキングメーターなどという文明の利器はここにはありません。 30分でE2.5(約25円)くらいだったように記憶しています。 無断で停めて放置していると、ばっちりタイヤをロックされます、そして罰金です。 たぶんE50~E100あたり、係員の胸先三寸、で決まるようです。

この道路脇の縦列駐車は坂道の多いムババネではけっこう高い駐車技術を要求されます。 前後の間隔がせまい上に坂道だったりするので、日本の運転免許学校の坂道発進より厳しい技術を要求されます。 映画で見た、前後の車にバンパーをぶっつけながら発進する、などというのはここではご法度のようで、皆さんけっこう上手に縦列駐車をきめています。

この道路脇の縦列駐車は坂道の多いムババネではけっこう高い駐車技術を要求されます。 前後の間隔がせまい上に坂道だったりするので、日本の運転免許学校の坂道発進より厳しい技術を要求されます。 映画で見た、前後の車にバンパーをぶっつけながら発進する、などというのはここではご法度のようで、皆さんけっこう上手に縦列駐車をきめています。

スワジランド・ムババネでJICAシニアボランティアをされる方、日本を発つまえにしっかり縦列駐車の練習をしておかれることをお勧めします。

『高速道路、なんでもありの路側帯』

ムババネとマンジニの間を高速道路が通じています。 制限速度120kmで、ムババネからしばらくの間は下り坂が続きます。 この高速道路、路側帯が周囲の住人の生活道路です。 住人のみならず、牛・羊・山羊も利用しています。盛り土になっている部分もありますが、大部分は周囲と同じ高さなので、子供たちが通学に利用していたり、頭に大きな荷物を乗せて器用に歩くおばさんたちがいたりします。ときにはヒッチハイクの青年が手を振っていたり・・・。 のどかな光景でもあるのですが、危なくないのかな・・・。

『高速道路に日の丸???』

ムババネからの下り坂の途中で日の丸のような標識を眼にします。 近くに寄って標識に書いてある文字を読むと、「High Accident Zone」と書いてありました。 要するに「事故多発地帯であることを示す」危険標識でした。

連続するカーブでかなり急な下り坂がずっと続いていて、写真の標識から1kmほど下った所で2014年4月末に車23台が玉突き衝突・炎上するという大きな事故がありました。 政府の報告では「死者2名・重体5名・重軽傷20数名」ということですが、新聞では「死者10名」とかいろいろで、結局今に至るも最終的にどうだったのかウヤムヤになってしまってます。 ムババネからマンジニへの下り坂で日の丸を見たら要注意です。

『ここは高速道路じゃないのだけれど・・・』

スワジランドの一般道路の制限速度は場所によってまちまちで、ムババネ市内などではだいたい60km/hという所がほとんどです。

地方へ行くとそのあたりの事情が一変します。 写真のような、制限速度:100km/h とか、さらには 120km/h なんて箇所もあります。 写真の100km/hのところでは路肩を牛がのんびり歩いていましたし、登下校の時間帯には子供達の通学路にもなっています。 日本でいえば県道かせいぜい国道でも3桁ナンバーの国道クラスの道路ですが、交通量が少ないことや直線道が多いことなども影響しているかもしれません。

『スワジランドでは「トンネル」は掘らない、「橋」はかけない???』

スワジランドに赴任して、地方への出張を何度も繰り返すうちに、いくつか「不思議だな~」とおもうことがありました。

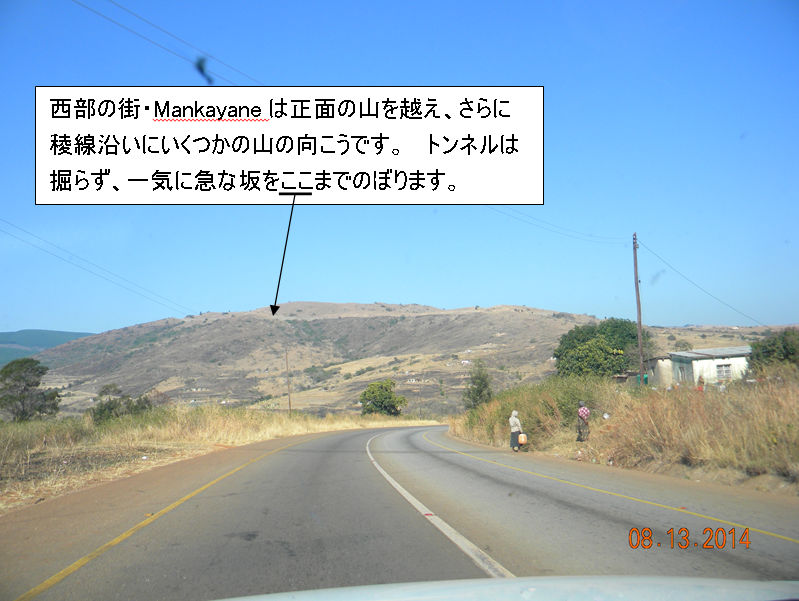

スワジランドの道路を車でいやになるほど走りましたが、いまだに一度もトンネルを見たことがありません。 スワジランドは山の多い国なのでトンネルがあって当然のような気がしますが、まだ見たことないです。 山があればぐる~りと迂回するか、険しい坂道道路で峠越えするか、どちらかで、トンネルを掘って最短距離を行く、という発想がそもそもないようです。ひょっとすると、スワジランドの人たちには山を神聖視する信仰があちこちに見られるので、その影響で「山に穴を開けて道を通すなんて、そんな滅相もないことを!」というようなことだったり・・・

また、山が多く、その結果、谷も多いのですが、「橋をかければいいのに」と思うような谷でも必ず(几帳面なほどに)谷の底まで下って行って、谷底の小さい川には幅の広いU字溝をいくつか並べてその上にコンクリート板を敷いて橋の代わりにする、そしてまた谷の底から急な斜面を登っていく、という道路のつくりになっています。 舗装された道路ではまるでジェットコースターのような上り下りですが、未舗装の道ではとんでもない悪路になっていて、雨が降れば川どころか滝のようになる道です。 スワジランドで四駆の車やピックアップトラックが多いのはこうした道路事情によるのでしょう。

『基本、車優先、でも動物は最優先?』

歩行者は道路を横断する際、基本的に「自己責任」で渡ること、これがベーシックなルールのようです。「車が歩行者に譲って、止まってあげる」という光景はめったに見ません。車が止まってあげるのは道路を横断するのが牛や羊・山羊の場合。これはもうどうしようもなく、運転手は辛抱強く待ちます。学校巡回で地方をまわっていたとき、けっこう頻繁にこういう光景を眼にしました。クラクションでも鳴らして急がせたりするかな、と見ていましたが、決してクラクションを鳴らしたりせず、すべての動物たちが道路を渡りきっていなくなるまで、辛抱強くまっていました。時には牛が道路上に寝そべっていたりもするのですが、一旦停止して、たいていはそのタイミングで牛のほうが起き上がって退散してくれるのですが、時には運転手が反対車線側を迂回して牛を避ける、ということもありました。

歩行者は道路を横断する際、基本的に「自己責任」で渡ること、これがベーシックなルールのようです。「車が歩行者に譲って、止まってあげる」という光景はめったに見ません。車が止まってあげるのは道路を横断するのが牛や羊・山羊の場合。これはもうどうしようもなく、運転手は辛抱強く待ちます。学校巡回で地方をまわっていたとき、けっこう頻繁にこういう光景を眼にしました。クラクションでも鳴らして急がせたりするかな、と見ていましたが、決してクラクションを鳴らしたりせず、すべての動物たちが道路を渡りきっていなくなるまで、辛抱強くまっていました。時には牛が道路上に寝そべっていたりもするのですが、一旦停止して、たいていはそのタイミングで牛のほうが起き上がって退散してくれるのですが、時には運転手が反対車線側を迂回して牛を避ける、ということもありました。

スワジランドで対向車がパッシングしてきた場合は、「この先に牛(あるいはヤギ)が道路を横断中だから、スピードを落とせよ」という合図か、または「この先で警察が検問、やってるよ」という合図です。 スピードを落とす時に必ずハザードを点灯して後続車の追突を避け、牛(あるいはヤギ)が通り過ぎるのを待ちましょう。

『三叉路ではお互いに譲り合い』

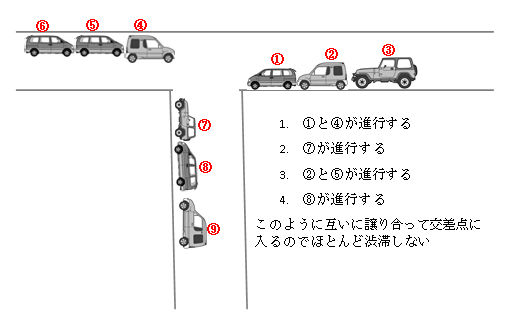

信号のない三叉路で車が三方向から競合した場合、基本は「早い者勝ち」なんですが、朝夕などすこし渋滞気味の時には、3つの方向から順序良く一台ずつ、お互いに譲り合って「次はそちらがどうぞ、そのあと私ね」といった具合で、実に見事に自然発生的交通整理ができています。警官がいなくても、この暗黙のルールを破って割り込む車は全くなくて、順番に一台ずつきれいにさばけていきます。見ていて気持ちのいい光景です。

信号のない三叉路で車が三方向から競合した場合、基本は「早い者勝ち」なんですが、朝夕などすこし渋滞気味の時には、3つの方向から順序良く一台ずつ、お互いに譲り合って「次はそちらがどうぞ、そのあと私ね」といった具合で、実に見事に自然発生的交通整理ができています。警官がいなくても、この暗黙のルールを破って割り込む車は全くなくて、順番に一台ずつきれいにさばけていきます。見ていて気持ちのいい光景です。

朝など通勤の車で混雑する時間帯には交通警官が出て、手信号で交通整理してくれるのですが、むしろ警官が交通整理を始めると逆に渋滞になるようです。

道路上の動物に対する姿勢とか、三叉路での気持ちの良い譲り合いとか、スワジランドの人々は、秩序を乱すことを好まない、穏やかな品格をもった人たちなのかもしれません。

『穴だらけの道路』

ムババネやマンジニなど市街地の道路は比較的よく舗装されていますが、舗装面が穴だらけです。前任地・パラオの道路もひどかったですが、ここスワジランドの道路の穴ぼこはパラオの比ではありません。 30cmくらいから大きいものは1m近いものまで、なぜこんなに穴があくのだろう、と不思議でしかたありません。

おそらく舗装工事の時に、日本でなら舗装面の下に、まずこまかい砂利を敷き、次に粗い砂利や小石を敷いて、その上に舗装面を造る、と思うのですが、その基礎部分を省略してしまって、舗装面の下にしみこんだ雨水が砂地を部分的に流してしまって、そこに車の重量で穴が開くんだろうと思います。 しょっちゅう補修工事をしているのですが、補修面がまたでこぼこを作り出してくれるので車の乗り心地はいっこうに改善されません。 いつも穴をよけながら車を走らせています。

日本ではほとんど見かけることはありませんが、パラオでもスワジランドでも、徐行区間(例えば学校周辺など)には、Humpsと呼ばれる帯状の突起(右図)があって、その前後で車がスピードを落とすようになっています。

Humpsがある場所のすこし前に標識(左図)があるのですが、なれないうちは見落として、スピードを落とさないままHumpsに乗り上げてしまうことがありました。

南ア・プレトリアに比べると、スワジランドのロータリー型交差点は少なくて、というか、ムババネ市内にはたぶん一箇所しかないと思います。

このロータリー型交差点、進入の際の優先度、気をつけないといけません。

基本は「右側から来る車が優先」ということなんでしょうけれど、ムババネのロータリーは進入部分に横断歩道もあったりして、時々、進入していいのか迷うことがあります。こちら(車側)が一旦停止すれば、すかさず歩行者が横断し始めます。 右から来る車の有無を確認しようとして、「いない、よし進入だ」とアクセルを踏み込むのと歩行者が目の前に現れるのとが際どいタイミングだったりします。信号がないだけに、信号付きの交差点以上に神経を使います。